En tres años estaremos nuevamente escribiendo sobre César Milstein porque para entonces será un argentino centenerio. Hoy es en cambio un cuarentón: el 16 de octubre de 1984 la Academia Sueca que otorga cada año el Premio Nobel distinguió su labor como investigador médico. Y como siempre sucede con los grandes hombres de la historia, la suya comenzó por algo pequeño, los microbios.

Milstein era el hijo del medio de un ruso judío que había llegado al país en 1913, a los 15 años, atraído por el rosario de bondades que Alberto Gerchunoff les vaticinaba en Los gauchos judíos (1910). Las mieles de esta nueva tierra prometida los esperaban con una utopía en Entre Ríos, Santiago del Estero o La Pampa, campos fértiles que los reencontrarían con su destino bíblico de granjeros en el exilio.

Lázaro Milstein, el pater familiae en fuga, hijo de uno de los millones de campesinos enflaquecidos hasta el hueso en la Rusia de los zares, se animó a emigrar gracias al impulso que iba ganando la Jewish Colonization Association, la organización que en 1891 había creado el barón Moritz von Hirsch, para que miles de judíos en desgracia pudieran abandonar Europa del Este y Rusia y salvar el pellejo, radicándose en terrenos arrendados, comprados por la misma Asociación, en Canadá, Estados Unidos y Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Lázaro Milstein no vino en el viaje inaugural del vapor Pampa que zarpó hacia el Cono Sur resoplando esperanzas para 817 judíos de Ucrania, Polonia, Lituania y Besarabia, pero sí en uno de los siguientes.

Lázaro Milstein se quedó en Médanos, cerca de Bahía Blanca, donde ya había ferrocarril y un gran empujón para ser la “capital nacional del ajo”. No vio más a su familia, pero las noticias llegaban y eran tristes: amigos y hermanos terminaron sus pobres vidas en los campos de concentración siberianos, víctimas de la Gran Purga del terror impuesta por José Stalin, entre sus propios camaradas.

Gabriela Exilart, la escritora que hace justicia resucitando pasiones de inmigrantes

Bendecido por el destino, en la próspera Médanos, 47 kilómetros al sudoeste de Bahía Blanca, el gaucho judío conoció a Máxima Vapñarsky, una jovencita entrerriana que fue parte de las primeras generaciones de argentinos nacidos entre los “gauchos judíos” de la colonia de Entre Ríos. Con el título de maestra bajo el brazo, se fue al sur y se instaló donde terminaba el vientre bonaerense. Se casaron como Dios mandaba, en la sinagoga que replicaba la de Bielorrusia y nacieron sus tres descendientes. El más célebre de los Milstein, el libriano César, asomó el 8 de octubre de 1927, entre Oscar y Ernesto.

Con la impotencia del migrante que prospera lejos de su tierra natal, donde perdió todo y a todos, Lázaro se hizo un anarquista vehemente y dejó el tractor para ser viajante de comercio.

Afiliado a la Liga de Educación Racionalista Argentina, una corriente ácrata utópica, distante del anarquismo expropiador, pero próximo a la acción directa, Lázaro Milstein coincidía con la Liga cuando impulsaba la creación de escuelas populares, independientes tanto de la Iglesia como del Estado. Los racionalistas fomentaban el estudio de las ciencias, el arte y el pensamiento de Piotr Kropotkin (La moral anarquista) y el libertario español Francisco Ferrer y Guardia.

“Percibo en los científicos argentinos un idealismo, una condición de actores de la aventura del pensamiento en términos que están ausentes en científicos de otras partes. Tal vez esto también tenga que ver con la sociedad argentina, que los respeta»

Incentivada por Lázaro, Máxima, fundó una pequeña escuela laica, la Número 3, sobre la calle Terrada. Los Milstein, que hablaban idish entre muros y respetaban a rajatabla el culto de la Liga Racionalista, vivían en la casa de atrás y los tres varones cursaron la primaria en la escuela propia, que dirigía la madre.

César Milstein, gaucho judío y libertario

Bajito, narigón de labios finitos y precoz corto de vista, lo que su físico esmirriado no le daba el Milstein del medio lo compensaba con chispas. Indisciplinado, haragán, pendenciero y bastante díscolo para la férrea estructura familiar, el César adolescente trajo algunos dolores de cabeza a los padres.

“Yo no era particularmente un alumno brillante, aunque tenía una activa participación en los asuntos del Consejo Estudiantil y de política”, dijo César de sí, en el resumen autobiográfico que redactó para presentarse en Estocolmo.

A los 11 años, sin embargo, dos hechos confluyeron para cambiar su rumbo: los visitó en Bahía Blanca una de las hermanas mayores de su madre que tenía dos hijas.

“Me llevaban más de diez años. Estas primas habían estudiado bioquímica y una trabajó en Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán. Mamá le preguntó a la mayor qué hacía. Y mi prima le contó que estaban produciendo vacunas, y describió cómo sacaban veneno a las serpientes para hacer suero antiofídico. Yo la escuché fascinado», contó él mismo. Su madre, educadora, leyó el brillo de sus ojos y al día siguiente le regaló el libro Cazadores de microbios (1926), un clásico infantil de la literatura científica, escrito por un estadounidense de origen holandés, Paul de Kruif, que tenía casi su misma edad.

Tanto César como Oscar Milstein se habían criado sobre el telón de fondo de la década infame, el apasionamiento justiciero y anarquista de su padre y el estricto código judío materno. No sorprende entonces la incorporación juvenil de los hermanos a Juventudes Libertarias –ironías del destino parte I»

Esas minibiografías de biólogos famosos que devoró (Louis Pasteur, Robert Koch, Anton van Leeuwenhoek, Walter Reed, etc), le permitieron darse cuenta de cuánto tiempo estaba perdiendo. “Este libro me dejó totalmente convencido de que era eso lo que yo quería hacer. Fue fantástico. Con el tiempo, encontré a muchos científicos que también habían leído ese libro cuando eran chicos y quedaron totalmente deslumbrados», recordaría Milstein en 1995.

Puso primera y en 1944, cuando tenía 17, se fue detrás de su hermano Oscar, que partía para Buenos Aires a cursar ingeniería. César se anotó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que, en esa época funcionaba en la Manzana de las Luces.

Tanto César como Oscar se habían criado sobre el telón de fondo de la década infame, el apasionamiento justiciero y anarquista de su padre y el estricto código judío materno. No sorprende entonces la incorporación juvenil de los hermanos a Juventudes Libertarias –ironías del destino parte I-, predilección que continuó en Buenos Aires.

Era 1944 y siete años más tarde, esa misma universidad pública hoy tan denostada, nos daba el primero de nuestros argentinos Premios Nobel el Dr. Bernardo Houssay, en la misma autopista que Milstein comenzaba a transitar. El primer Nobel en verdad fue el de la Paz, en 1936 a Carlos Saavedra Lamas, por su “Pacto Antibélico en la Guerra del Chaco”, galardón hoy cuestionado, pero no viene al caso.

En el ‘44 se avecinaba el ‘45 y una multitud de estudiantes vigorosos, zurdos y reformistas, se oponía al golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón Castillo, un caldero del que saldría el peronismo.

Los hermanos Milstein militaban en Juventudes Libertarias, la agrupación que hizo nacer el Centro de Estudiantes de Química, que César Milstein llegó a presidir y luego representó como delegado ante la FUBA –ironías del destino parte II-.

De la apatía por los libros, Milstein se convirtió en un militante socialista, un lector disciplinado, un justiciero fogoso –y sí, alguna vez también terminó durmiendo en la comisaría-, y en el fundador de una cooperativa que compraba libros baratos y vendía apuntes universitarios, para competir con la empresita El pulpo, el monopolio de la época con precios inaccesibles para los bolsillos más escuálidos de los estudiantes. Sus compañeros lo llamaban “el pulpito”, y él no se enojaba.

Los hermanos Milstein militaban en Juventudes Libertarias, la agrupación que hizo nacer el Centro de Estudiantes de Química»

Se pagó los estudios trabajando sucesivamente como obrero en Grafa, empleado en un laboratorio de análisis clínicos, columnista en De Pie, la revista de la Biblioteca Popular José Ingenieros, o en La Protesta. También daba clases de biología en la Asociación de Educación Libre y su mejor amigo de entonces era Eduardo Colombo, que terminó siendo psicoanalista y un teórico local del anarquismo.

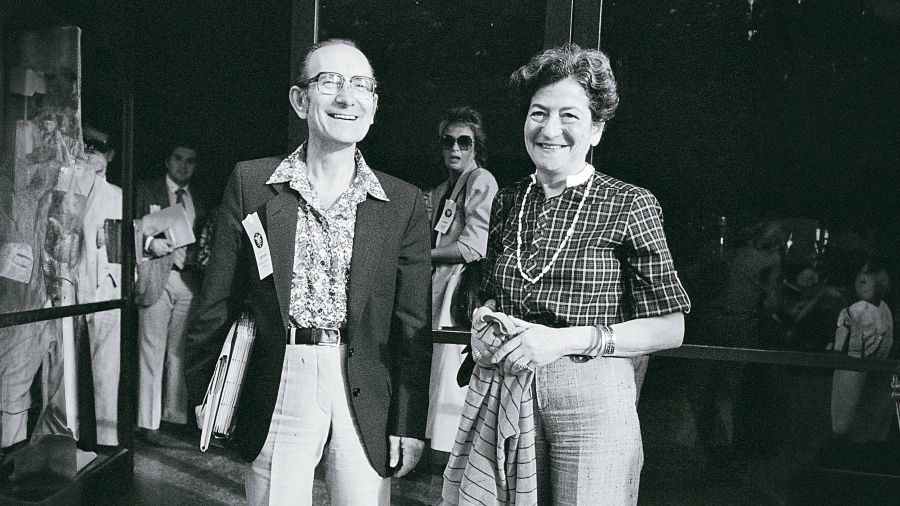

Su fama de anarquista de pocas pulgas, su buen pico y ese aire indescifrable que le sumaban los culo de botella de carey, le allanaron el camino para conocer entre los claustros a Celia Prilleltensky, tan combativa como él, su compañera de toda la vida. Nació el amor y nunca más se separaron. Celia, además, puso el orden que le faltaba a su vida cotidiana, pululando con Oscar por pensiones baratas y/o prostíbulos.

Por entonces, la política todavía le picaba más que los libros, pero era un hombre de metas y se había propuesto llegar al Doctorado en Química. Puso primera.

“Entre los miembros de los Grupos Anarquistas Revolucionarios había un muchacho que trabajaba con Bernardo Houssay. Hablé con él y me mencionó a Federico Leloir. Me fui derechito a verlo. Leloir vivía en el laboratorio de la calle Costa Rica: un sucucho. Entro en la casa y veo a un tipo con un guardapolvo gris, flaco. Este es el gallego del instituto, pensé. Le dije: che, ¿dondé está Leloir? Me mira y dice: soy yo. Se me cayeron los pantalones”, contaría Milstein.

Leloir lo escuchó con suma atención, pero le dijo que no tenía tiempo de dirigirle la tesis, y lo derivó a Andrés Stoppani, un científico con el que había trabajado en Gran Bretaña, experto en venenos de serpientes argentinas, el tópico con el que la prima había inoculado para siempre al niño dormido en la infancia bahiense. Y fue a verlo.

¿Por qué el cáncer todavía no se puede curar?

“El tema que me sugirió -el rol de los grupos SH de aldehído deshidorgenasa-, contó con mi total aprobación. No tenía idea de qué se trataba, pero parecía tener la correcta combinación de química y biología”, y en eso se embarcó, rumbo a la aventura.

Al margen: Andrés Stoppani, que falleció un año después que César Milstein, fue su director de tesis y tuvo el honor de trabajar junto a tres Premios Nobel argentinos.

Su madre la tipeó la tesis en la Olivetti y, con ella bajo el brazo, se presentó a un concurso para investigar en el Instituto Malbrán. Fue el primer trabajo con el que el Dr. Milstein pudo devolverle a la educación pública todo lo que le había brindado»

“Luego de la graduación [1952], Celia y yo nos casamos [1953] y nos tomamos un año completo libre en la más inusual y romántica luna de miel, abriéndonos el camino a través de muchos países europeos, incluyendo un par de meses en kibbutz israelíes”, contó el mismo. Vivir en Israel era una meta posible, pero a excepción de la experiencia agragia en los kibbutz, encontró un nacionalismo extremo, en las antípodas del idealismo que perseguía.

Concluida la primera experiencia por el Viejo Mundo, regresaron a Buenos Aires, cada uno a su tesis, y mientras trabajaban en laboratorios, César Milstein se abocó tres años más a su tesis doctoral. En marzo de 1957 su madre se la tipeó en la Olivetti, escribió “fin” en la página 90 y, con eso bajo el brazo, se presentó a un concurso para investigar en el Instituto Malbrán. Ese fue el primer trabajo con el que el Dr. Milstein pudo devolverle a la educación pública todo lo que le había brindado.

Andrés Stoppani (Dr. en Medicina, Medalla de Oro en UBA 1941, discípulo del Dr. Bernardo Houssay, Dr. en Química 1945, Konex de Platino 1993, miembro de la Academia Nacional de Medicina) le había advertido, argentino como él, que no pusiera todos los huevos en la misma canasta.

Y cuando ya no lo esperaba, César Milstein, que había también aplicado en el Medical Research Council de Cambridge, con carta de recomendación de Stoppani, ganó la beca para realizar un segundo doctorado en la Unidad de Biología Molecular. Pidió licencia en el Malbrán y volvió a cruzar el Atlántico, rumbo a Londres.

Ese sturm und drang de materia gris lo llevó sin escalas hasta el británico Frederick Sanger, que ese mismo año -1958- había ganado su primer Premio Nobel de Química –en 1980, llegaría el segundo- por descubrir la insulina»

En ese laboratorio, su director de tesis, Malcolm Dixon, le presentó a Edwin Webb, un australiano que había escrito un trabajo considerado “la Biblia de los enzimólogos” y, aunque al principio no entendía nada de su acento inglés, Milstein se encerraba de noche a descifrar cada palabra de ese Viejo y Nuevo Testamento de las enzimas y la fosfoglucomutasa pasó a ser su desvelo.

Ese sturm und drang de materia gris lo llevó sin escalas hasta el británico Frederick Sanger, que ese mismo año -1958- había ganado su primer Premio Nobel de Química –en 1980, llegaría el segundo- por descubrir la insulina. Sanger terminó siendo su ángel de la guarda y le mostró el camino hacia el mayor aporte científico del Dr. Milstein: el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales.

Milstein tocaba el cielo con las manos y, aunque cuesta creerlo, extrañaba Argentina. Con una ayudita de Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi había terminado de armar el CONICET (dirigido por Houssay), el INTA y el INTI, y Argentina parecía abrir sus compuertas al desarrollo y el saber.

El matrimonio Milstein regresó en 1961 y César retomó el cargo del Malbrán. El director lo puso a cargo de la División de Biología Molecular y allí puso en práctica todo lo que había aprendido en Cambridge. Hospital público al fin, el mismo Milstein se hizo los muebles de su oficina –tal como le había enseñado su padre-.

César estaba convencido – y siempre lo diría- de que en Argentina podía hacerse ciencia de alta gama. “Tanto es así que el premio Nobel Fritz Lippman me escribió desde Estados Unidos para ver qué estábamos haciendo, porque le íbamos ganando la carrera”, confesaría una vez.

Mientras tanto, Celia, también Dra en Química, continuó preparando la tesis doctoral que presentaría en Cambridge, Estudios sobre tropomiosina de invertebrados (1963).

La caída de Arturo Frondizi en noviembre de 1962, terminó con todos sus planes. Todos los investigadores del Malbrán renunciaron y Milstein hizo lo propio, solidarizándose con ellos. El Malbrán fue intervenido. Luis Federico Leloir fue designado director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero Milstein prefirió irse.

Siguió el consejo de “Fred” Sanger y transformó los anticuerpos en su nueva obsesión. “Mi ignorancia sobre inmunología era absoluta”, dijo después, y cuesta creerle»

En Cambridge, Frederick Sanger, volvió a recibirlo con los brazos abiertos. Y ya nunca más los Milstein vivieron en Argentina. Vinieron muchas veces, eso sí, a ver familiares, a pasar sus vacaciones en el idilio utópico de la Patagonia argentina, a honrar a sus amigos con asados y guitarreadas, a pasar desapercibidos caminando por los empedrados de Londres, donde nadie sabía de ellos.

Los siguientes veinte años de su vida, mientras los Milstein daban una mano a los argentinos que perseguía la dictadura militar, César siguió el consejo de “Fred” Sanger y transformó los anticuerpos en su nueva obsesión. “Mi ignorancia sobre inmunología era absoluta”, dijo después, y cuesta creerle.

«En general, en ciencia es muy difícil saber cuáles son los temas que se deben investigar. Esa es una lección que no aprenden los políticos, que quieren dirigir la ciencia. No se la puede dirigir porque no sabemos adónde va. Usted no puede decir ‘Yo quiero curar el cáncer, no me vengan con problemas de ADN, genes o conocimientos básicos’. La respuesta es: ‘entonces, nunca va a curar el cáncer’”, explicó tiempo después (Viva, Clarín, 1995).

César Milstein y el Nobel no patentado

En 1975, junto al joven biólogo alemán George Köhler y el danés Niels Jerne, entre otros, “crearon” células híbridas al fusionar una célula productora de anticuerpos y una de origen tumoral. Esa combinación les permitió secretar anticuerpos específicos, inmunoglobulinas, a los que llamaron anticuerpos monoclonales. Gracias a ese descubrimiento de células monoclonales se pudieron detectar varios tipos de cáncer, producir vacunas (como soñó a los 12 años), realizar diagnósticos de embarazo, y muchas otras aplicaciones en biotecnología, como prevenir el rechazo de trasplantes de órganos.

Sin embargo…. la historia se repite. A César Milstein le pasó lo mismo que a Luis Agote, el médico argentino descubridor del método que impide que la sangre se coagule y así permite conservarla para crear bancos de sangre y hacer transfusiones. Ni Luis Agote ni César Milstein patentaron sus descubrimientos; ninguno de los dos fue millonario, aunque lo merecían.

Una vez más, se despertaba el alma del Pulpito, dijo que no lo habían hecho porque entendían que su hallazgo era un patrimonio de la humanidad, que no debían patentarlo. ¿Se habrá arrepentido? No lo sabemos, tampoco se quejaba al recordarlo.

“Percibo en los científicos argentinos un idealismo, una condición de actores de la aventura del pensamiento en términos que están ausentes en científicos de otras partes. Tal vez esto también tenga que ver con la sociedad argentina, que los respeta, como siente respeto por los intelectuales. Esto no pasa en todo el mundo”, dijo rebobinando, mucho después, en 2001 al periodista Claudio Escribano, de La Nación.

En el año 2024, parece increíble recordar tanta humanidad toda junta. Tenía 57 años cuando el 16 de octubre de 1984, hace cuarenta años, les dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología.

En 1999, la revista 3 Puntos (dirigida entonces por Héctor Timerman) trajo a César Milstein a Buenos Aires, para que diera una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el lugar que lo había formado de cero, como había también sucedido con el Dr. Federico Leloir, otro premio Nobel argentino.

“Soy químico. Y el Nobel de Medicina fue un accidente en mi vida»

Allí, el 15 de diciembre dio una conferencia a sala llena, titulada La curiosidad como fuente de riqueza. Milstein explicó el proceso cognitivo que lo llevó a los anticuerpos monoclonales, pero arrancó su charla citando al explorador polar Roald Amundsen y a Paul Ehrlich, padre de la inmunoquímica. Dijo también muchas otras verdades:

- “La ciencia tiene la fascinación de la aventura, porque por encima de todo es una exploración a lo desconocido”

- “Todos ustedes son o fueron estudiantes y, como yo, en más de una oportunidad les habrá parecido aburrido y tedioso tener que aprender un tema u otro, y ello es así porque nuestro aprendizaje, si bien en cierta forma es un descubrimiento, no involucra ninguna aventura. Pero sí fue una aventura la que vivieron quienes contribuyeron a llenar los libros que hay que estudiar para aprobar los exámenes”.

- “El motor de la ciencia es la curiosidad con las preguntas constantes: ¿Y eso cómo es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Y lo más fascinante es que cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. En eso los científicos le llevamos ventaja a los exploradores: cuando creemos haber llegado a la meta anhelada, nos damos cuenta de que lo más interesante es que hemos planteado nuevos problemas para explorar”.

- “Fueron largos años de trabajo y me alera poder decir que entre los científicos que sobresalieron en estos esfuerzos hay un argentino de nombre Roberto Poljak. A través de esos estudios hemos aprendido que todos los anticuerpos tienen una estructura básica común, formada por un par idéntico de dos cadenas polipeptídicas llamadas cadena pesada y cadena liviana…”

- “Cuando comencé a comprender esta estrategia usada por los animales, para inventar anticuerpos complementarios de estructuras extrañas al organismo, se nos ocurrió que quizá fuera posible imitar la misma estrategia in vitro usando técnicas de ingeniería genética. Cuando en una conferencia propuse la idea, una colega me preguntó para qué quería hacerlo, dado que los animales eran tan eficientes en ese proceso. Le contesté que esa pregunta tenía muchas respuestas dependiendo de nuestro interés personal. –desde un punto de vista de un amante de los animales, la respuesta es obvia; preparar anticuerpos sin usar animales. Para un empresario, la respuesta es que ésa podría ser una ruta de preparar anticuerpos humanos. Para mí, la respuesta es la misma que dio Mallory, el legendario montañista y escalador inglés, cuando le preguntaron porque estaba tan desesperado en escalar el Everest. Mallory, que poco tiempo después murió probablemente a 200 metros de la cima, contestó: ‘Porque está allí’ “.

Dos años y medio más tarde, el corazón de Mallory, perdón, de Milstein dejó de latir en Cambridge, el 24 de marzo de 2002. Celia Prilleltensky también murió ese mismo año, siempre juntos hasta el fin.

“Soy químico. Y el Nobel de Medicina fue un accidente en mi vida. Pero me siento menos culpable cuando pienso que Federico Leloir ganó el de Química y era médico», se hizo un tiempo para decir antes de partir, cuando La Nación lo llamó para que dijera unas pocas palabras con motivo de celebrarse el Día del Médico.